Alors que « dope » est devenu un terme d’argot courant au XXe siècle pour désigner la marijuana, pendant la Première Guerre mondiale, le terme faisait en réalité référence à des « informations privilégiées » ou à « la vérité », un peu comme le terme « thé » dans les années 20.

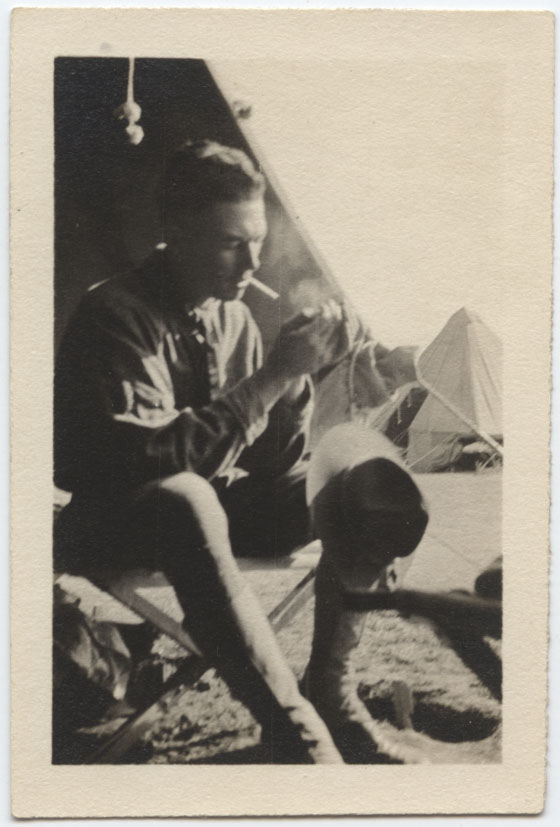

Du service du major Richard T. Smith, 117e bataillon des transmissions, 42e division, AEF. Image probablement prise à la frontière mexicaine. ID d'objet : 1984.72.51

Origines mondiales et premières utilisations

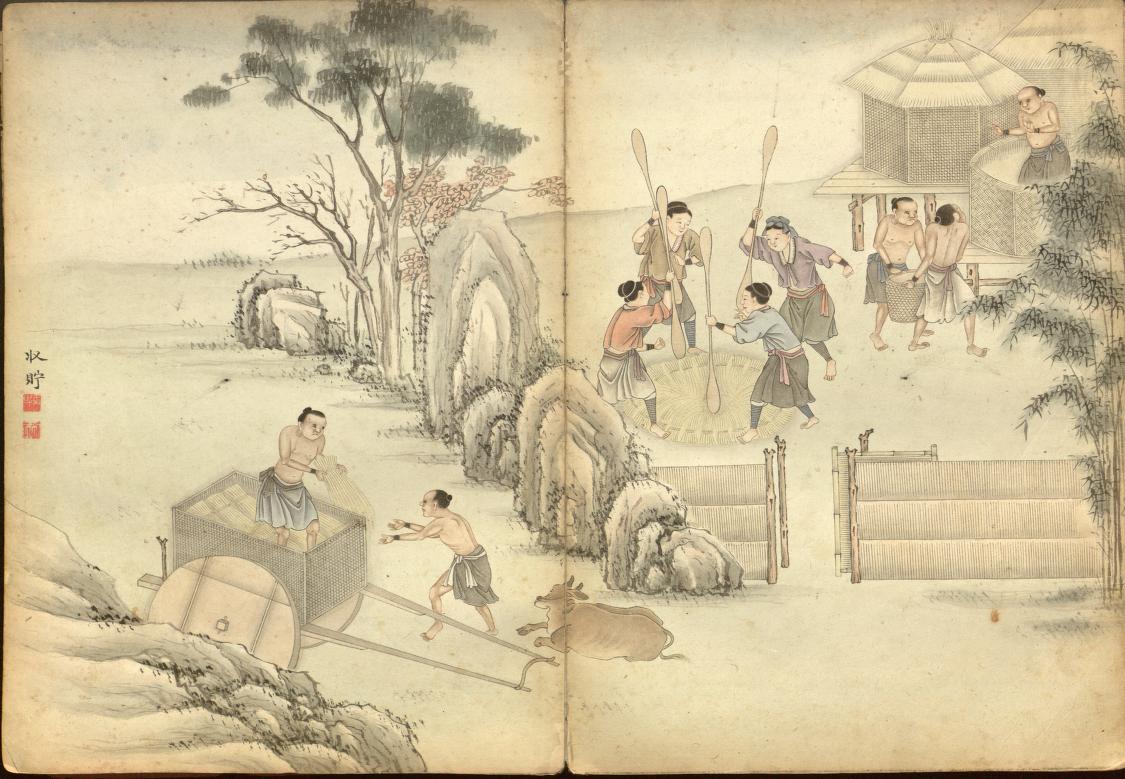

Des preuves historiques suggèrent que les civilisations anciennes de Chine ont été les premières à cultiver le cannabis, peut-être l'une des premières plantes domestiquées. Utilisé comme aliment, fibre, médicament et loisir, et jouant même un rôle dans les rituels religieux et les traditions guerrières, le cannabis est connu de l'humanité depuis des millénaires.

Cannabis sativa, Cannabis indica et Cannabis ruderalis sont les trois principales espèces connues. Ces plantes ont acquis une importance mondiale en tant que source de fibres (communément appelée chanvre) ; leur importance était telle qu'en 1619, tous les colons de Jamestown furent obligés de le cultiver. D'éminents pères fondateurs des États-Unis, dont George Washington et Thomas Jefferson, cultivaient également du chanvre.

Au-delà de ses usages industriels, le cannabis – tout comme l'opium et la coca – a puisé ses racines dans la guerre et la religion. Des références historiques et des vestiges archéologiques témoignent de son utilisation, limitée mais notable, comme aide rituelle ou médicinale en temps de guerre. Certaines sociétés l'employaient également dans les traditions funéraires.

Le cannabis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, le cannabis avait joué divers rôles dans les sociétés du monde entier.

Médicament et pharmaceutique

Les marchés asiatiques vendaient depuis longtemps des produits à base de cannabis à des fins médicinales. Ce n'est qu'en 1842 que le chirurgien irlandais Dr William Brook (WB) O'Shaughnessy fit découvrir ses propriétés thérapeutiques aux médecins européens grâce à ses écrits marquants sur son service militaire dans l'armée britannique en Inde.

Le médecin personnel de la reine Victoria, Sir Robert Russell, a abondamment écrit sur les bienfaits médicinaux des teintures de cannabis (bien qu'on ne sache pas avec certitude si la reine Victoria en consommait elle-même). Le cannabis était incontestablement disponible dans l'Angleterre victorienne et les Anglais l'utilisaient largement pour soulager la douleur.

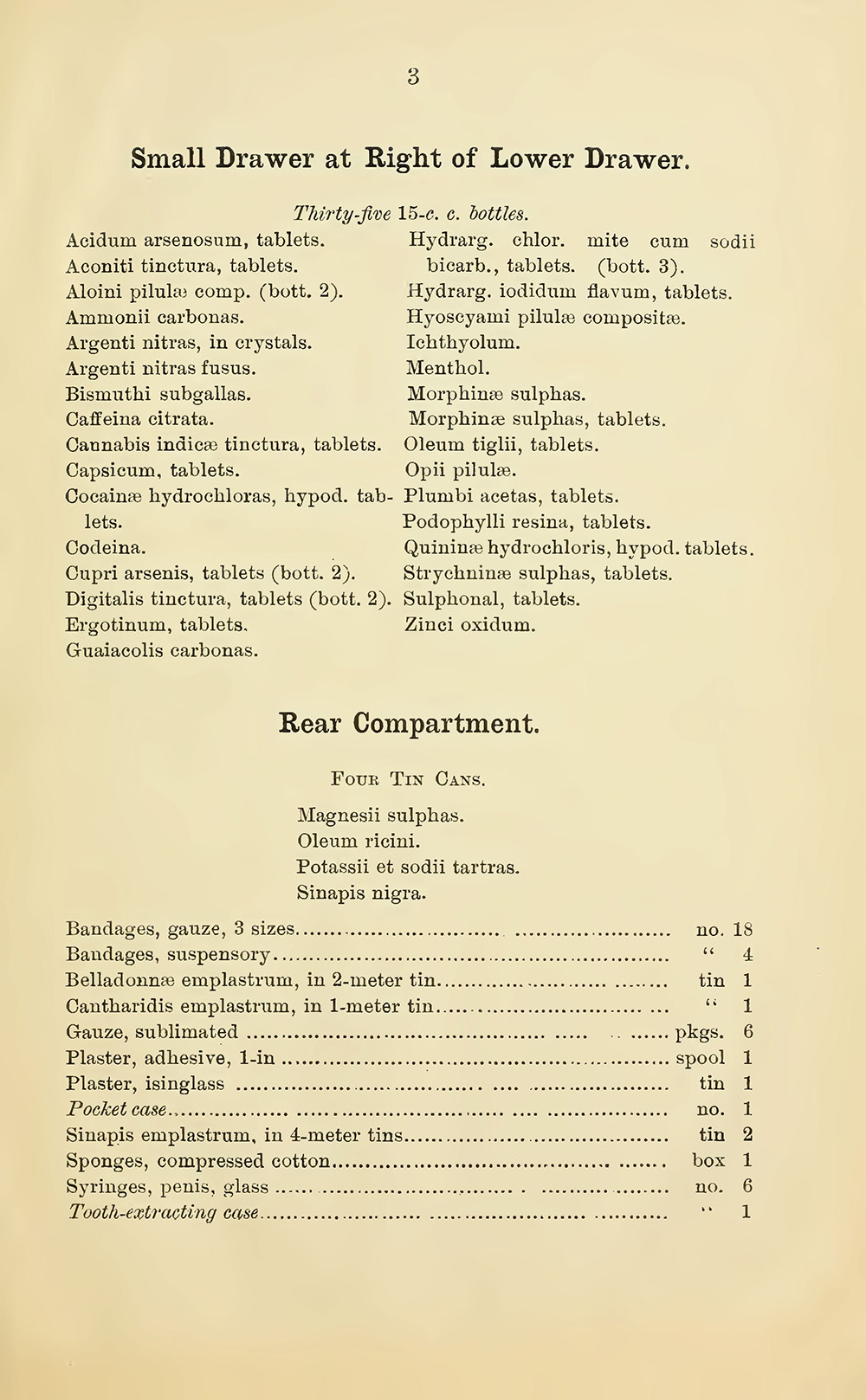

À la fin du XIXe siècle, les pharmacies d'Europe et d'Amérique du Nord vendaient ouvertement des extraits et des teintures de cannabis comme médicaments brevetés courants. La pharmacopée américaine a officiellement reconnu le cannabis en 1800. En 1850, des chercheurs ont isolé pour la première fois le cannabinol, un composant chimique actif. Cependant, les connaissances scientifiques n'étaient pas encore suffisamment avancées pour résoudre le caractère imprévisible du cannabis, et sa popularité en médecine occidentale a décliné au profit d'alternatives plus fiables comme l'aspirine et la morphine.

Pourtant, à la veille de la Première Guerre mondiale, les pharmacies de Londres à New York en passant par Shanghai conservaient des stocks de médicaments à base de cannabis et les rendaient largement accessibles.

Religieux et rituel

En Asie du Sud, le cannabis revêt depuis longtemps une profonde signification religieuse. La Commission indienne des drogues à base de chanvre de 1894 a constaté une « longue tradition » de consommation de cannabis (ganja ou bhang) lors de cérémonies religieuses, notamment chez certains dévots hindous de Shiva. Historiquement, certains sikhs prenaient rituellement du bhang lors de festivals comme Dussehra et dans le cadre de certaines traditions guerrières.

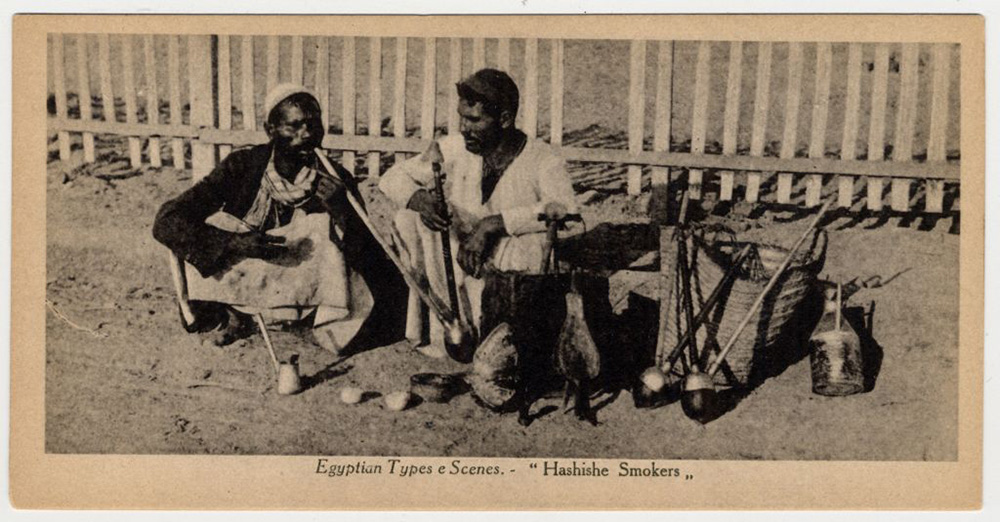

Dans les régions islamiques, le cannabis occupait une place plus complexe. Les autorités orthodoxes désapprouvaient le cannabis, l'islam interdisant généralement les substances intoxicantes ; pourtant, les habitants de pays comme l'Égypte, la Turquie et l'Afrique du Nord consommaient couramment du haschisch lors de rassemblements sociaux ou de pratiques religieuses soufies. Cette tension entre usage spirituel et loi religieuse a donné lieu à des mesures de répression périodiques, comme l'interdiction du cannabis (haschich) par le gouvernement khédival égyptien en 1879.

Malgré la désapprobation officielle, le cannabis est resté partie intégrante des traditions populaires et des pratiques spirituelles à travers le monde, depuis la consommation de dagga en Afrique australe jusqu'à l'usage cérémoniel dans les communautés des Caraïbes façonnées par les travailleurs indiens sous contrat.

Culturel et récréatif

L'usage récréatif du cannabis s'est répandu à l'échelle mondiale à la fin des années 1800. En Asie occidentale (également connue sous le nom de Moyen-Orient) et en Inde, les gens consommaient du haschisch ou de la ganja à des fins sociales dans divers contextes – en particulier dans les groupes de la classe ouvrière et les cercles artistiques ou bohèmes – perpétuant ainsi des traditions qui s'étaient transmises de main en main au fil des siècles.

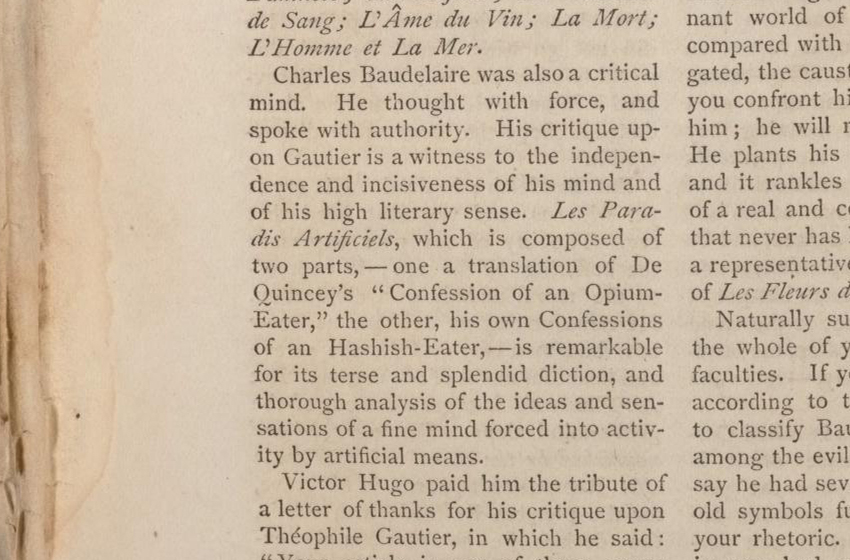

En Europe et aux États-Unis, le cannabis captivait l'imagination des artistes, des intellectuels et des voyageurs aventureux. Une « mode du haschisch » illumina la France au milieu du XIXe siècle. Des élites parisiennes, comme les écrivains Charles Baudelaire et Théophile Gautier, expérimentèrent le haschisch au Club des Haschisch, explorant ainsi des états de conscience modifiés.

Les écrivains américains ont également alimenté la fascination pour des histoires sensationnelles, comme « Le mangeur de haschich » de Fitz Hugh Ludlow en 1857. Au début des années 1900, fumer de la marijuana était dans l'atmosphère à la Nouvelle-Orléans, une ville portuaire culturellement riche avec des liens profonds avec les Caraïbes et l'Amérique latine.

Cela dit, le cannabis restait un loisir marginal dans les pays occidentaux avant la Première Guerre mondiale ; on y consommait beaucoup plus fréquemment des substances intoxicantes comme l'alcool et l'opium. Les historiens manquent de preuves photographiques claires ni de documentation explicite sur les cafés spécialisés dans le haschisch à la Belle Époque, à Paris ou à La Nouvelle-Orléans. S'ils ont existé, ils fonctionnaient discrètement et de manière informelle, laissant peu de traces visuelles ou archivistiques fiables.

Pourtant, le cannabis persistait dans le courant culturel sous-jacent. Les voyageurs revenant de territoires colonisés ou d'Asie occidentale rapportaient parfois chez eux des habitudes liées au cannabis, et les descriptions littéraires d'aventures alimentées par le haschisch inspiraient de curieuses expérimentations à certains citadins occidentaux.

Consommation de cannabis pendant la Première Guerre mondiale

Le cannabis ne jouait pas un rôle significatif dans la vie quotidienne de la plupart des soldats de première ligne pendant la Première Guerre mondiale, surtout si on le comparait à des substances largement autorisées comme le tabac et la morphine. Le cannabis n'a jamais suscité la même attention officielle que la cocaïne ou les opiacés, mais il est apparu de manière informelle dans plusieurs contextes militaires et civils :

- L'armée britannique ne fournissait pas officiellement de cannabis, mais grâce à ses forces multiethniques, certains soldats en avaient connaissance. Les troupes coloniales indiennes étaient culturellement familiarisées avec la ganja ou le bhang au sein de certaines communautés sikhes et hindoues. Des récits anecdotiques décrivent des cipayes indiens avides de bhang pour se détendre. Les commandants britanniques, soucieux de ne pas compromettre la discipline en état d'ivresse, en limitaient activement l'accès.

- Les troupes britanniques et de l'ANZAC (Australie/Nouvelle-Zélande) stationnées en Égypte et en Palestine ont découvert la culture locale du haschisch. Certains soldats ont passé leur temps libre à expérimenter le haschisch bon marché et abondant dans les bazars du Caire, suscitant l'inquiétude des autorités militaires déjà préoccupées par l'abus d'alcool. La réglementation britannique de 1916, en temps de guerre, en vertu de la loi sur la défense du royaume (DORA), limitait explicitement certaines substances, notamment le « chanvre indien », l'opium et la cocaïne – une mesure temporaire visant à limiter la consommation de drogues par les soldats et les civils pendant la Première Guerre mondiale.

- Les gouvernements coloniaux locaux ont parfois pris des mesures spécifiques contre le cannabis, comme l'Afrique de l'Est britannique (une région de l'actuel Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie), qui l'a interdit en 1914 au début de la guerre.

Histoire orale

Enregistré en 1984

William Frank Howard a servi comme marin britannique pendant la Première Guerre mondiale dans les mers autour de la Grèce et de la Turquie.

Horodatages : 14:49 - 15:14

Transcription

Howard : Puis on a découvert que certains gars avaient des cigarettes ; des trucs marron. Ils en fumaient – et j'en ai fumé une, et ça nous a tous endormis. Eh bien, bien sûr, elles venaient des autochtones – de l'équipe autochtone, voyez-vous. Ils vendaient – comment appelez-vous ça ?

Interviewer: Marijuana.

Howard : La marijuana, oui. La drogue douce.

Interviewer: Oui.

Howard : Et ça nous a endormis. Quelqu'un là-haut sur le pont – les officiers – a remarqué ça, et il n'y en a plus eu.

- L'armée allemande, combattant principalement en Europe, n'avait aucune tradition établie de consommation de cannabis. Le haschisch était présent de longue date, officieusement, au sein des forces ottomanes, malgré l'interdiction de sa production et de sa vente par l'Empire ottoman des décennies auparavant. L'armée turque ne l'a pas officiellement autorisé. Néanmoins, il est plausible que des soldats d'unités ottomanes du Levant ou d'Afrique du Nord aient pu rencontrer ou consommer du haschisch, bien que les documents restent rares.

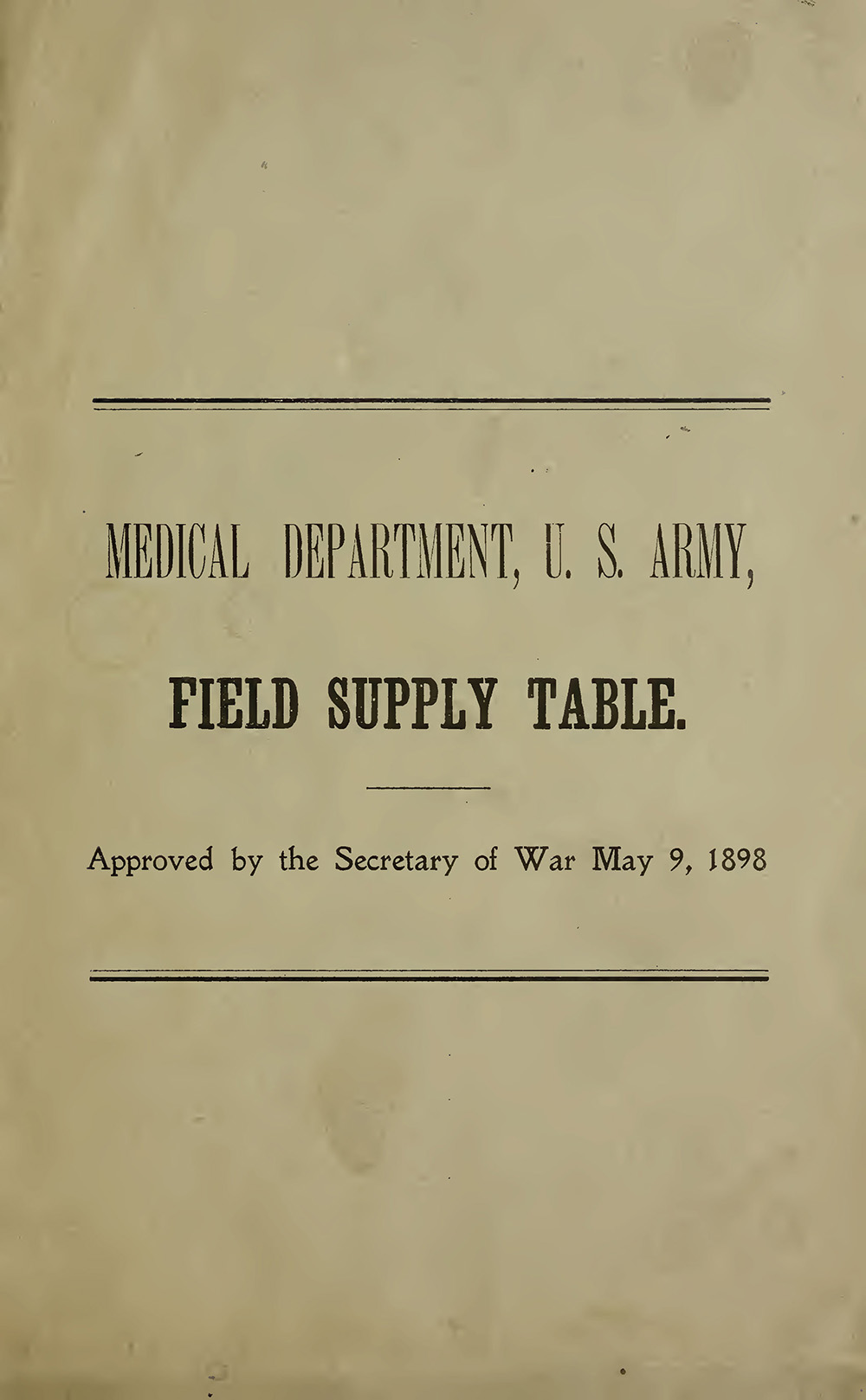

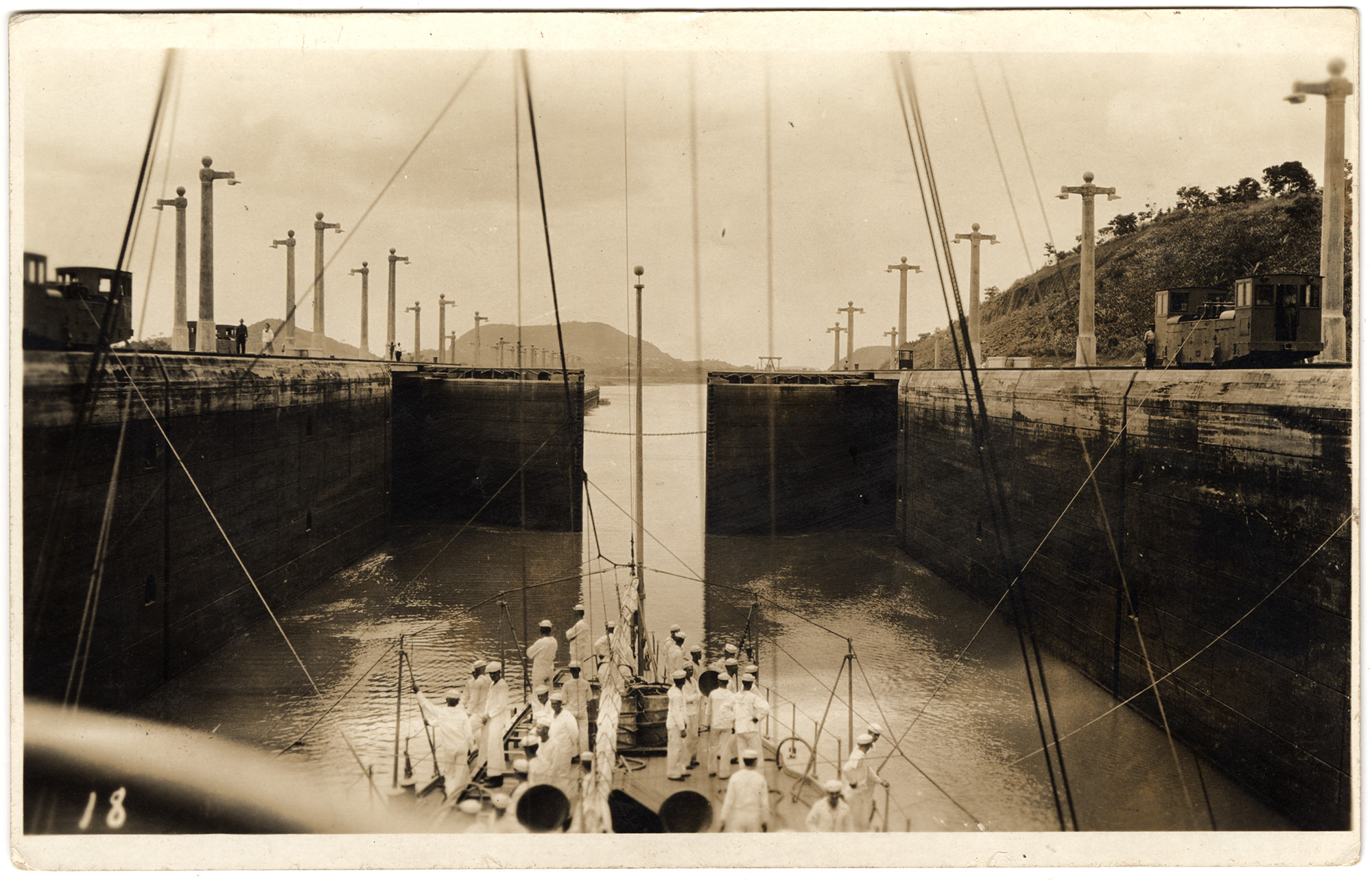

- En 1916, des rapports de l'armée américaine indiquaient que les soldats américains présents dans la zone du canal de Panama avaient « rapidement adopté la consommation de cannabis » (connu localement sous le nom d'« herbe » ou de « marihuana ») à des fins récréatives. En revanche, les membres du Corps expéditionnaire américain arrivés en France en 1917 ont rarement rencontré du cannabis en Europe ; il n'apparaît ni dans les registres officiels américains ni dans les fournitures médicales sur le front occidental (bien que le cannabis soit présent). ait eu (apparu précédemment dans des textes médicaux approuvés par l'armée américaine).

Bien que l'Américain moyen n'ait probablement jamais vu de cannabis pendant la Première Guerre mondiale, c'était la première fois que l'armée américaine devait s'attaquer à des substances intoxicantes autres que l'alcool et le tabac. En 1918, l'armée américaine incluait discrètement les « drogues créant une dépendance » parmi les motifs de condamnation devant une cour martiale. À la fin de la guerre, l'ordonnance générale n° 25 (1918) interdisait explicitement la possession de stupéfiants, incluant implicitement la « marihuana ».

Une avancée technologique réalisée pendant la guerre a eu un impact significatif sur la consommation de cannabis après la guerre : la cigarette produite en masse. L’historien Isaac Campos souligne que les cigarettes distribuées aux soldats ont normalisé le tabagisme et largement diffusé les accessoires pour fumer : papiers à rouler, allumettes et paquets faciles à transporter. Les cigarettes ont jeté les bases de la consommation de cannabis après la guerre : contrairement aux formes comestibles antérieures, elles permettaient aux consommateurs de mieux contrôler le dosage et d’obtenir des effets plus prévisibles.

L'après-Première Guerre mondiale et la Prohibition

L’usage du cannabis a peut-être été limité pendant la Première Guerre mondiale, mais il a néanmoins réussi à influencer la manière dont les gouvernements géraient le comportement individuel.

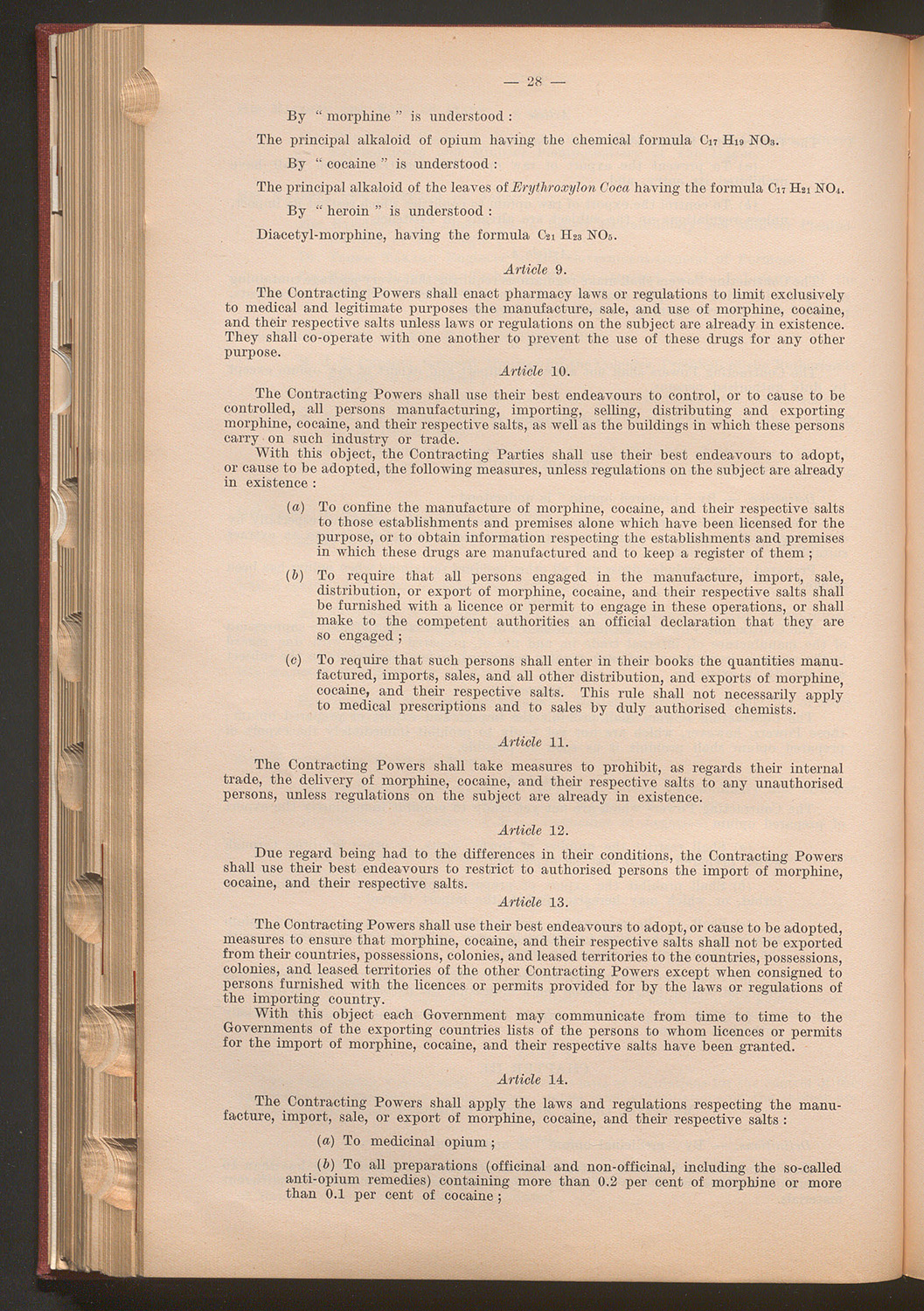

Les politiques de guerre, telles que la loi britannique sur la défense du royaume et l'ordre général n° 25 de l'armée américaine, ont normalisé l'intervention gouvernementale en matière de santé, de comportement et de discipline. Les dispositions du traité de Versailles de 1919 ont réaffirmé les engagements des pays envers la Convention de l'opium de La Haye de 1912 et ont créé des mécanismes de coopération internationale continue en matière de contrôle des stupéfiants.

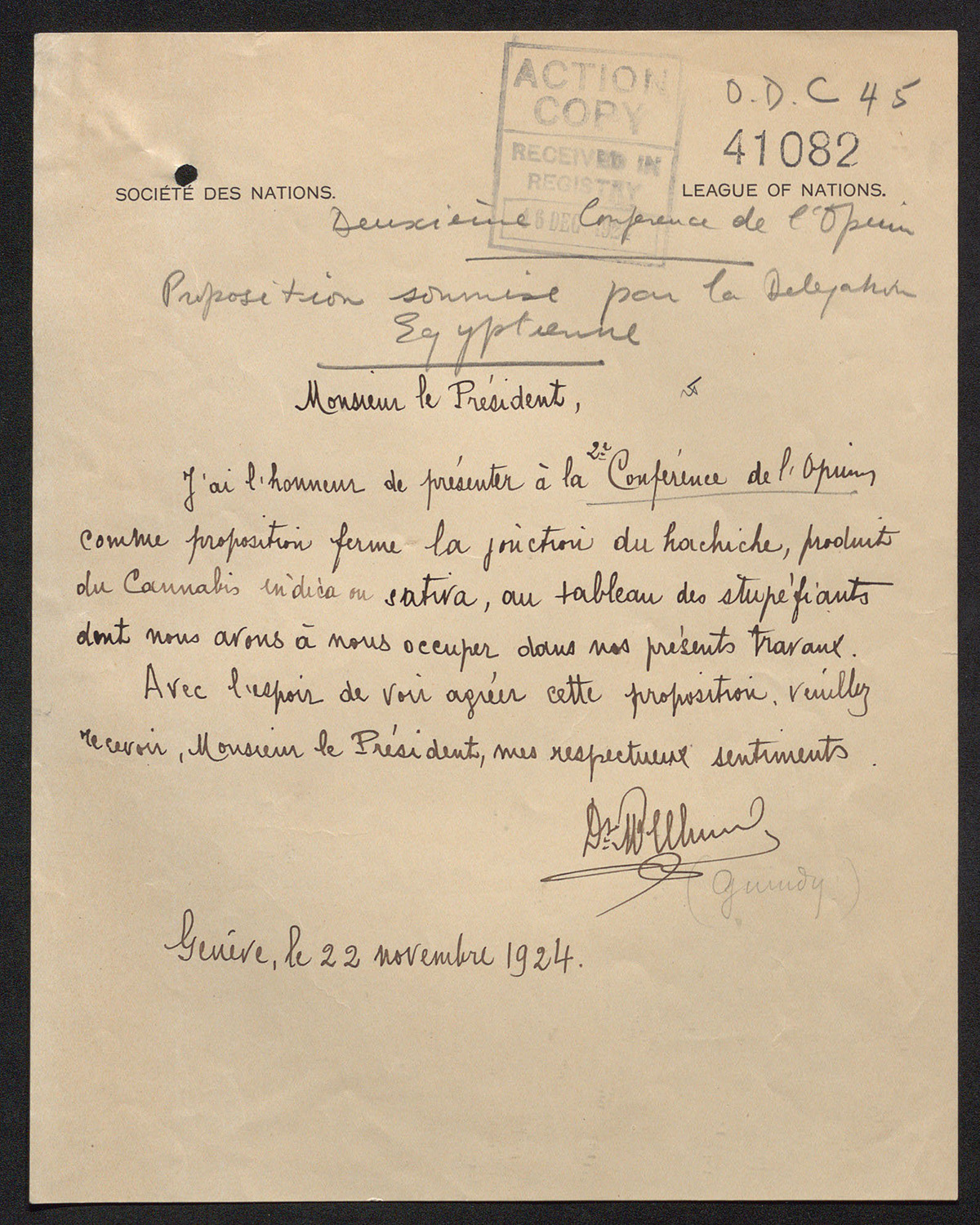

Cela a jeté les bases de la Convention de l'opium de Genève de 1925, convoquée à la suite des réunions de 1919 et dans le cadre d'un effort plus large visant à stabiliser le monde d'après-guerre grâce à des traités mondiaux. Les délégués à Genève ont élargi le champ d'application des substances contrôlées au cannabis, principalement à la demande de l'Égypte, qui a fait pression pour des restrictions internationales en raison des inquiétudes concernant la consommation de haschisch sur son territoire.

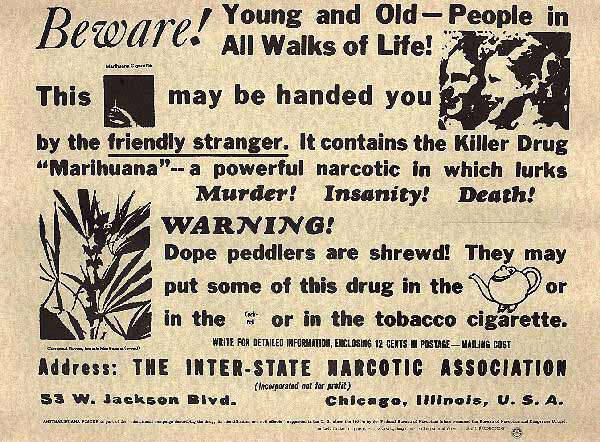

Aux États-Unis, les prémices de la prohibition du cannabis avaient commencé avant la Convention de Genève sur l'opium. En 1915, l'Utah devint le premier État à interdire le cannabis à des fins non médicales. Les interdictions locales s'intensifièrent au début des années 1920, au lendemain de la guerre, de la pandémie de grippe et des craintes croissantes liées à l'immigration et au déclin moral. L'Iowa, l'Oregon, l'État de Washington, le Nevada et l'Arkansas adoptèrent des lois au niveau des États en 1923. Même La Nouvelle-Orléans promulgua une ordonnance municipale.

Bien qu'à cette époque, les cigarettes aient contribué à normaliser le tabagisme et rendu la consommation de cannabis à la fois plus facile et plus fiable, relativement peu de personnes aux États-Unis fumaient réellement du cannabis. Ces interdictions visaient moins à généraliser la consommation qu'à affirmer le contrôle de l'après-guerre dans une période d'incertitude sociale, de volatilité économique et de tensions raciales, ciblant particulièrement les communautés mexicaine, caribéenne et noire.

As la prohibition de l'alcool s'est effondrée en 1933Le cannabis a pris une place de choix dans l'imaginaire moral américain. La loi sur la taxe sur la marijuana a consolidé son statut criminel en 1937. Ce qui était à l'origine une plante étroitement liée depuis des millénaires aux rituels, à la médecine et à la culture était désormais fermement ancré dans l'architecture en expansion de la prohibition moderne.

Le cannabis n'était pas un élément déterminant de la Première Guerre mondiale, mais cette guerre a contribué à façonner le monde qui l'a criminalisé. Des traités internationaux et des cigarettes véhiculées dans les tranchées aux lois radicales et à la stigmatisation persistante, l'histoire du cannabis au XXe siècle a été façonnée conjointement par l'incertitude économique, les traumatismes de la guerre et les répercussions politiques et culturelles de la Grande Guerre.